Die archäologische Stätte von Salurn – Dos de la Forca (Bozen, Südtirol) bietet eine der seltensten und bedeutendsten Dokumentationen eingeäscherter menschlicher Überreste, die von einer antiken Einäscherungsplattform (Ustrinum) erhalten worden sind. Das Scheiterhaufengebiet entlang des oberen Etschtals wird in die Spätbronzezeit (ca. 1.150–950 v. Chr.) datiert und hat eine beispiellose Menge eingeäscherter menschlicher Überreste (ca. 63,5 kg) sowie verbrannte Tierknochenfragmente und Scherben hervorgebracht, darunter Keramik und andere Grabbeigaben aus Bronze und Tierknochen/Geweih.

Diese Studie konzentriert sich auf die bioanthropologische Analyse der menschlichen Überreste und diskutiert die Entstehung der ungewöhnlichen Brandablagerungen auf Salurn durch Vergleiche mit modernen Praktiken und protohistorischen und zeitgenössischen archäologischen Ablagerungen.

Das Muster der Knochenfragmentierung und -vermischung wurde anhand von während der Ausgrabung aufgezeichneten räumlichen Daten untersucht, die zusammen mit den bioanthropologischen und archäologischen Daten verwendet werden, um zwei Hypothesen zu modellieren und zu testen: Salorno – Dos de la Forca wäre das Ergebnis von A) wiederholten primären Einäscherungen vor Ort belassen; oder B) von Restmaterial, das zurückbleibt, nachdem ausgewählte Elemente für die Internierung in Urnen oder Bestattungen an unbekannten Deponieorten entfernt wurden. Durch die Modellierung von Knochengewicht und demografischen Daten, die aus regionalen affinen Kontexten stammen, schlagen die Autoren vor, daß diese Einäscherungsstätte möglicherweise über mehrere Generationen von einer kleinen Gemeinschaft – vielleicht einer lokalen Elite – genutzt wurde.

Mit einer Menge an menschlichen Überresten, die die aller anderen zeitgenössischen Kontexte übersteigt, die als ustrina interpretiert werden, könnte Salurn das Produkt einer komplexen Reihe von Ritualen sein, bei denen die menschlichen Überreste nicht individuell begraben wurden, sondern in situ, in einem kollektiven / kommunalen Ort der Primärverbrennung, der einen Bereich wiederholter Bestattungszeremonien mit Opfergaben und Trankopfern über mehrere Generationen definiert. Dies würde eine neue typologische und funktionale Kategorie darstellen, die zur Variabilität der Bestattungsbräuche am Ende der Bronzezeit im Alpenraum hinzukommt, zu einer Zeit, in der „globalisierende“ soziale Trends die Definition privaterer Identitäten angeregt haben könnten.

Ab dem 2. Jahrtausend v. Chr. Bis in die Römerzeit werden Menscheneinäscherungen auf der gesamten italienischen Halbinsel, im Alpenraum und in Mitteleuropa ausgiebig praktiziert. Die archäologische Dokumentation von Scheiterhaufen (oder Ustrina) ist jedoch spärlich und lückenhaft [z. 1–7]. Ein solcher Mangel an Beweisen ist nicht überraschend, wenn wir bedenken, daß alte Einäscherungen im Freien durchgeführt wurden, mittels Scheiterhaufen, die selten mit permanenten oder semi-permanenten Strukturen ausgestattet waren. Wie durch eine Reihe experimenteller archäologischer Studien bestätigt wurde, sind Scheiterhaufen äußerst kurzlebiger Natur [1, 8–13]. Sofern nicht mit permanenten oder semi-permanenten Strukturen gebaut, ist es für Scheiterhaufenreste schwierig, auf dem Boden zu bleiben. Asche und kleine Holzkohlestücke könnten in situ zurückgelassen und durch atmosphärische Mittel leicht dispergiert werden. Aufgrund dieser Vergänglichkeit im Einäscherungsprozess haben wir nur ein teilweises Verständnis der Rituale, die mit der Einäscherung der Toten verbunden sind – mehr um die Behandlung der Knochen nach der Einäscherung (das sogenannte Ossilegie) als um die Vorbehandlung (Vorbereitung des Leichnams) und zentralen (Einäscherung) Phasen der Trauerfeier.

Die Mehrheit der spätbronzezeitlichen Einäscherungen aus Mitteleuropa wird allgemein als „Urnenfeldtradition“ bezeichnet und ist durch die Verwendung von Urnen zur Aufbewahrung menschlicher Beigaben zusammen mit anderen verbrannten Gegenständen und Opfergaben gekennzeichnet, die normalerweise auf Friedhöfen aufgestellt werden [14–16]. Seltener werden Knochenreste ohne Behälter im Boden vergraben.

Diese Studie präsentiert und diskutiert die Funde einer einzigartigen Fallstudie im Oberen Etschtal (Italien), die durch ungewöhnliche Brandablagerungen mit einer außergewöhnlichen Menge an menschlichen Überresten und dazugehörigen archäologischen Überresten gekennzeichnet ist. Insbesondere untersuchen die Autoren zwei Hypothesen, um zu verstehen, ob Salurn – Dos de la Forca (abgekürzt Salurn) interpretiert werden kann als A) das Ergebnis wiederholter primärer Einäscherungen, die an Ort und Stelle belassen wurden, oder B) das Ergebnis von Restmaterialien, die nach ausgewählten Elementen zurückblieben zur Beisetzung in Urnen oder Bestattungen an unbekannten Bestattungsorten entfernt.

Dank einer besonders sorgfältigen Dokumentationsarbeit bei den Ausgrabungen und einer genauen Analyse von Größe, Gewicht und räumlicher Verteilung der Cremains bietet die Fundstelle Salurn neue Einblicke in die Variabilität der Bestattungsrituale in Mitteleuropa während der Bronzezeit.

Die Fülle eingeäscherter menschlicher Überreste in Urnen und Gruben aus der mittleren Bronzezeit (1450 v. Chr.) Bis zur frühen Eisenzeit bestätigen, daß dieses Ritual in dieser Zeit bei weitem die beliebteste Praxis in Europa war. Leider sind die zeitgenössischen archäologischen Aufzeichnungen weniger großzügig mit Hinweisen auf Orte, an denen alte Einäscherungen (ustrina) stattfanden – was zu einem Mangel an Informationen über die verschiedenen Phasen des Rituals führt.

Das Einäscherungsritual muss per se ein spektakuläres Ereignis gewesen sein – wobei die Verwendung von Feuer komplexe und teure Vorgänge implizierte, die von der Vorbereitung der Leiche und des Scheiterhaufens selbst reichten; zur Urne und Grabbeigaben; zum Sortieren, Sammeln, Waschen und Verwahren der Knochen in der Urne (Ossilegie); zu Trankopfern zu Ehren des Verstorbenen während und nach dem Scheiterhaufen; bis zur endgültigen Beisetzung in der Nekropole [17, 18].

Jede dieser Operationen muss einen symbolischen/religiösen Wert gehabt haben, der durch die Kontinuität dieses Rituals über viele Jahrhunderte im späten 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. in Norditalien bestätigt wurde.

Tatsächlich wurde der Übergang von der Körperbestattung zum weit verbreiteten Feuerbestattungsritual in verschiedenen europäischen Regionen während der mittleren und späteren Phase der Bronzezeit als ein Moment der Verschiebung in der Phänomenologie oder Ästhetik des Todes, der Erinnerung an die Ahnen, und der Beziehung zu Welt und Materie [15, 16, 19–21] – möglicherweise auf Seiten ökologischer, sozialer, politischer, aber auch gesundheitlicher Gründe [22].

Die weite Verbreitung des Feuerbestattungsrituals in dieser Zeit, das in der Vergangenheit eine monolithisch definierte Urnenfelderkultur [15] war, begann diskontinuierlich und nahm aufgrund von Synkretismen mit lokalen Traditionen allmählich regionalere Konnotationen an. Die Verbreitung des „Urnenfeldmodells“ mit Hunderten oder Tausenden von nebeneinander angeordneten Bestattungen breitete sich nicht linear in ganz Europa aus. Vom Ursprungsort in der Donauebene (im Kontext der Vatya-Erzählungen zwischen Donau und Theiß um 2.000 v. Chr.) breitete sie sich entlang bevorzugter Linien und Netzkorridore aus.

Ab der mittleren Bronzezeit 2/3 (Bronzezeit B2/C1; 1.500–1.450 v. Chr.) beobachten wir eine frühzeitige und massive Übernahme des „Urnenfeldes“ bei den Tieflandterramare in der Poebene und Gruppen aus den offenen Feldern der Balkanregionen – zwischen Donau, Save und Drau (z. B. im Kontext der Belegis 1- oder Virovitica-Kultur [16, 23, 24]. Umgekehrt scheinen die Alpen, Istrien und der Karst bei der Übernahme dieses Rituals zu verweilen. Ab der Spätbronzezeit treten Urneneinäscherungen auch in den Alpentälern auf, häufiger in kleinen Bestattungsgruppen.

Aufgrund dieser Variabilität des „Urnenfeldmodells“ auf regionaler Ebene ist die Platzierung von Salurn nicht einfach, da es sich jenseits der Grenze zwischen den Kulturen des Alpen- und Po-Tieflandes befindet.

Der Fundort Salurn – Dos de la Forca liegt am linken Einzugsgebiet der Etsch – etwa 30 Kilometer südlich von Bozen (Südtirol) [25] (Abb. 1). Die Lokalität wurde gründlich untersucht und liefert archäologische Beweise ab dem frühen Holozän [26]. Eine systematischere Besetzung des Gebiets findet jedoch in der späten Vorgeschichte sowie in der Frühgeschichte und Römerzeit statt. Der mikroökologische Kontext des Standorts ist der einer Hangablagerung am Fuße von – hier praktisch senkrechten – Felswänden, die die Westflanke des Monte Alto (Geiersberg, 1.083 m ü.d.M.) am östlichsten Rand der Etschschwemmebene bilden (S1 Abb.).

Diese Anhäufungen wurden aufgrund der hervorragenden Qualität des Schutts, aus dem sie bestehen, intensiv für die Gewinnung von Kies und Bauzuschlagstoffen kultiviert [25]. In der Spätbronzezeit lag Salurn auf einer natürlichen Engstelle im Etschtal – weder für Landwirtschaft noch Besiedlung geeignet. Dies könnte die Wahl des Ortes für Bestattungsrituale erklären, obwohl andere symbolische/ideologische Gründe im Zusammenhang mit der Nähe des Ortes zu Wasser nicht auszuschließen sind.

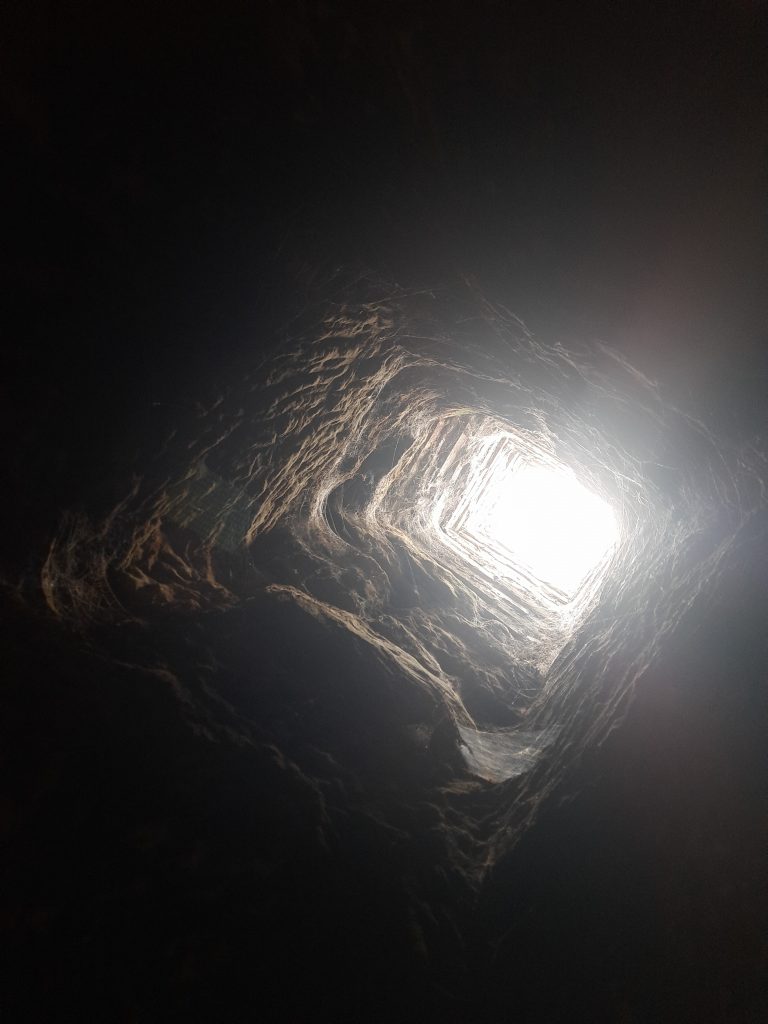

Die Fundstelle wurde 1986 im Zusammenhang mit einer Kiesgrube (Cava Girardi) entdeckt. Im folgenden Jahr führte die Landeshauptmannschaft für Kulturgüter Bozen archäologische Untersuchungen in einem teilweise von Baggern betroffenen Gebiet durch [27]. Eine stratigraphische Ausgrabung enthüllte ein subkreisförmiges Merkmal (mit dem Namen „US 11“) von etwa 6 m Durchmesser (Abb. 2), das durch eine stark kohlenstoffhaltige erdige Verbindung gekennzeichnet ist – sehr reich an Keramikresten, winzigen verbrannten Knochenfragmenten, Glaspastenperlen, und Bronze- und Geweihgegenstände (S2 Abb.) − die sofort auf eine alte Aktivität als Scheiterhaufen und damit verbundenes Gebiet der Totenverehrung hindeuteten.

Innerhalb von US 11 wurden zwei bis zu 20 cm tiefe Konzentrationen von Keramikfragmenten freigelegt (Merkmale US 14 und US 18), die mehrere Dutzend zerbrochener Gefäße mit scharfen Kanten in fast direktem Kontakt miteinander lieferten, als ob sie minutiös fragmentiert wären wiederholt zertrampelt (S3 Abb.). Im Gegensatz zum Rest von US 11 wurden unter den Tonscherben keine verbrannten Knochen gefunden, was darauf hindeutet, daßs die Einäscherungsplattform spezielle Zonen für verschiedene rituelle Aktivitäten hatte. Der südwestliche Rand des Gebiets wurde von einem großen, quadratischen Felsblock begrenzt, der in seiner Länge von einem breiten und tiefen Riss durchschnitten wurde und eine fast ebene Oberfläche hatte. Ob der Findling rituellen Zwecken diente, lässt sich zwar nicht feststellen, aber nicht ausschließen. Alle archäologischen Materialien weisen auf eine Chronologie in der italienischen Endbronzezeit hin, nämlich 1.150–950 v. Chr. [25].

[Die Fußnoten beziehen sich auf die englische Originalfassung, die mit einem Klick erreicht werden kann.]